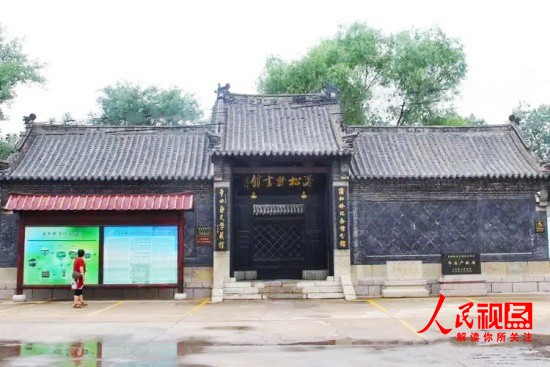

人民视点山东讯(张兆伟 张洪兴 报道)元旦三天就去周村看蒲松龄书馆吧。

蒲松龄书馆设在周村区王村镇的瓦铺村,在这里,蒲松龄曾经执教三十多年,是他的第二故乡。

馆东毕家当时是淄川名门望族,馆东毕际有曾是山西稷山县知县,他的兄弟八人都是明朝的进士,位居高官,特别是毕自严,曾是明崇祯时的户部尚书。家有宅第数百间。

蒲松龄在绰然堂里授徒,在振衣阁里写作。绰然堂,振衣阁曾一度失修,在周村区政府的关怀下,进行了重修,摆在我们面前的是灰色砖瓦,肃穆而令人放仰的古建筑群。置身这样的环境,我似乎看到了蒲松龄端坐岸边,孩子们摇头晃脑的读书背书的情景。

蒲松龄书馆里,绿树掩映下的绰然堂,是蒲松龄教书、著书和休息的地方。振衣阁里,蒲松龄读书、创作、会客。

在这里,我看到了仿制的书桌、床铺等家具。书桌前有蒲松龄倚灯写书的蜡像,蜡像栩栩如生,猛一看,还真的以为蒲先生在那里挑灯夜战呢。

蒲松龄南游回到淄川的第二年,也就是康熙十一年(1672年)秋天,他又没有考中。

他的好友孙蕙来信到:“兄台绝顶聪明,稍一敛才攻苦,自是第一流人物,不知肯以鄙言作瑱否耶?”看得出,他这位朋友劝慰他敛才攻苦,继续努力。

这里的“敛才”是耐人寻味的。他的好友张笃庆也不赞成他写这些狐鬼之文,劝他把精力放在科举上。很早的时候就对他说:“涪水神刀不可求”,又劝蒲松龄“此后还期俱努力,聊斋切莫竞空谈!”

三十九岁的那年,他还是没有考上,这让他的情绪低落到了极点。他在《秋斋》诗中说:“回首生平是与非”他自知“狂态招尤”而“清夜悔”真让他强颜于世,却又“素心违”。

他没有低头,还是满怀希望,努力支撑着。夜深了,他在寒碜的院子里,仰望明月:“世上相逢惟按剑,明珠此夜向谁投?”

没有办法了,他要实实在在的生活。第二年他来到了毕家,与另一位塾师王宪侯同教毕际有的几个孙子。

也就在这一年《聊斋志异》初步结纂完成,那篇人们耳熟能详的《聊斋自序》也在这时写完了。

在毕家,蒲松龄尽心教授弟子,又承担了毕家繁琐的文事杂务。一待就是三十年,在这里他认真教书勤恳做事,深得馆东的信赖与礼遇。毕际有不仅生活富足,且喜欢诗文,善交游为文友。宾主相处融洽,情谊深厚。蒲松龄真情的写道:

“居斋信有家庭乐,同食久如毛里亲。

生徒抱子皆如许,犹当童蒙提耳嗔。”

书馆里还有秀丽的石隐园、类似现在图书馆的万卷楼,蒲松龄在这里可以说是生活安定,既读书、著述方便,还方便应试。

在他四十八岁和五十一岁的时候,蒲松龄的科举又败北了。这对他打击很大,这时的妻子也出面干预。刘氏止之曰:“君勿须复尔!倘命应通显,今已台阁矣。山林自有乐地,何必以肉鼓吹为快哉!”

蒲松龄的科举之心泯灭了,但其著述之心未泯。他决心在这里继续写《聊斋志异》这部巨著,以了心愿。当年,他便着手于整理书稿并正式命名,撰写了《聊斋自志》,还请独具慧眼的同邑名人高衍写了序。

在教书和处理杂务之余,他仍在不断的进行创作:“子夜荧荧,灯昏欲蕊,萧斋瑟瑟,案冷疑冰。”寒来暑往,日复一日,“集腋为裘”,“浮白载笔”,终于完成了他的“孤愤之书”。

蒲松龄七十岁的时候,从毕家回到了家里,回到了蒲家庄,回到了柳泉。他的晚年生活也算是小康了。

这时,他已有了“养老之田五十余亩”,还有仆人,且有四个儿子“均输国课,不使租吏登门”。他可以心境闲暇的安居斗室中,日以抱卷自适,“时邀五老斗酒相会”以自娱,或养生学趺坐或东阡以课农,虽说瓜壶豆角少肉食,然而 生活富余足供杯酌。这在当时是不错的家境了。但不论如何,在外三十年,回家的感觉还是有些陌生的,他叹道:

“伯叔一不存,兄弟皆凋零。

侄行止六七,余者半玄曾。

出门皆少年,一九不知名。

何怪此老叟,白雪头忽盈!”

是啊!人生能有几个三十年!

回到家的第二年春天,蒲松龄前往青州参加了科举。这是他一生中最后一次进科场了。终于援例出贡,得到了岁贡生的头衔。