人民视点陕西讯(张家南 通讯员 肖海娟)2024年5月25日上午,受中国棉絮画第四代非遗传承人李海红老师邀请,《旬阳人网》站长陈睿、《西北建设杂志社》安康副站长肖海娟及工作人员一行3人走进位于西安浐灞区“海红棉絮画艺术创作基地”,观摩棉絮画作品、并进行了亲切座谈。

当天,由汤瑶老师对展厅内的作品从原材料、构思、主题、创作初衷、时代背景等方面做了详细的介绍。棉絮画不是简单的手工艺品,它是与中国国画相结合的艺术作品。

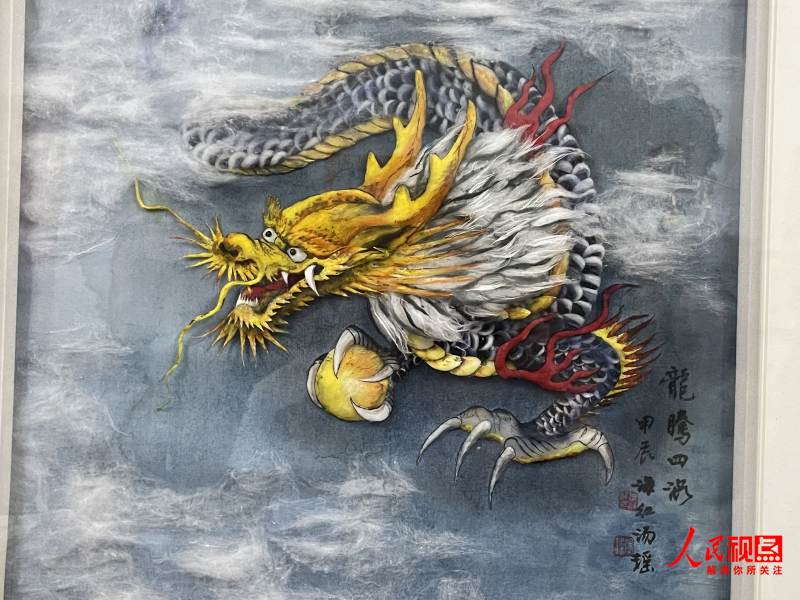

现场参观了中国棉絮画第三代传承人李福堂先生、第四代传承人李海红老师的部分作品,有带人进入意境的山水画、《霞光万里》寓意深刻、《志在千里》奔腾的马惟妙惟肖、《花开富贵》中仅牡丹的叶子呈现出几种绿色意境、《铁翔秋空》仿佛雄鹰在眼前展翅飞翔、《全家福》居然带有卡通的画面感、在《天伦之乐》构图中感受动物与自然界的其乐融融、《牧云终南》中那云朵由远飘来、《龙腾四海》中好似祥云伴着巨龙腾飞起来。

足以说明,中国棉絮画是绘画和手工艺结合联姻的产物。是以棉絮为主要原材料用来制作图画的,采用优质棉花,对其进行高温、药物处理,然后进行染色,得到着色棉花。在作画时,先将需要绘画的图案绘于画纸之上,勾勒出清晰的轮廓部件,分解为大小部件,用着色棉花部件进行底色层粘贴和覆着色层粘贴,将部件粘贴于背景布上。制作者需要同时具有中国画的功力和棉絮画的技能。做到心中有画,手上有技,心到眼到手到,一丝不苟,精益求精。

李福堂,1943年出生于陕西凤翔,字凡夫,号雍城犟牛,现居北京,著名书画艺术家、国家一级美术师,曾就学于陕西文化艺术干校和西安美术学院国画专业。上世纪60年代曾师从长安画派创始人石鲁、蔡鹤汀、方济众、刘文西等研习中国画。从艺50多年来一直从事中国画和民间美术的研究和创作。现任中国民俗艺术研究院院长、中国书画家协会副主席、中外名人艺术院副院长、民革中央画院理事、陕西书画艺术研究院副院长、陕西棉絮画书画研究会会长等职。其开创了集绘画、雕塑为一体的全新画种“棉絮画”,并获得国家专利。中国十大虎画家、中华十大财智人物,荣获联合国“前年文化金奖”。

李海红是棉絮画传承人李福堂之子,中国棉絮画第四代传承人,西安外国语大学客座讲师,中外名人艺术院研究员,中国民间文艺家协会会员,中国棉絮画海红艺术工作室创立人,陕西新丝路促进会棉絮画研究会会长。

其从小跟随在棉絮画传承人、国家著名书画家李福堂的身边,学习传承有千年文化渊源的棉絮画。坚持四十余年来悉心领悟中华文化之博大精深!棉絮画利用棉花的延展性通过三十余道工序来制作的浮雕艺术品,棉絮画种类繁多,技法灵活多变,将点染笔墨情趣的棉絮升华为具有立体感强的人物造像,花鸟,山水等作品。上世纪八十年代棉絮画已走出国门,被美国、德国、法国、新加坡等国际友人给予很高的评价和赞誉,以丰富的姿态呈现给人们,从视觉、收藏、品味、价值等,在各领域有着现代艺术提升。

2004年李海红的一篇散文《棉絮画和我的父亲》而被大家所熟知,国内外友人称其作品为“东方立体国画”成为艺术新亮点。近年来,带领着上百位对棉絮画传承发展热爱的同仁们探索创作,数次参加文化部门举办的传统文化进校园等活动,宣传了我们的民族文化精粹。多次被中央电视台、陕西电视台、西安电视台,网络媒体加以宣扬报道。

江山代有才人出,新时代新时期,做为第四代传人和非遗传承人,李海红经历了继承的艰辛、守成的重负和创新的探索。他有过探寻的迷茫,更有过成功荣誉的喜悦。李海红把真挚的爱、深深的情融进了棉絮画;棉絮画也是融入了他的血液脉动。其代表作品有:《牧云终南》、《龙腾四海》、《清莲》、《旭日东升》、《志在千里》、《花开富贵》、《青山绿水》等,同时2019年参加第三届(福州)世界文化遗产主题博览会作品《棉絮画牡丹》获得金狮奖,被中外名人艺术院聘为研究员。2022年入选西安市美术家协会会员。2023年获得西安工艺美术协会首届“长安工匠”称号。

在座谈会上,李福堂老师表示:多年来,棉絮画这一国之魂宝在老一辈民间艺术家陈正海、陈步澜等几代人的不断努力下,经过了上百年的传承和发展,经过了河北、西安、延安、宝鸡相继传承,一步一步走到今天这样的局面,实属不易。这里边包含了几代人的心血和拼搏,也包含了来自社会各界的大力支持。感谢传承人对棉絮画这种锲而不舍的追求精神,感谢他们为棉絮画这一画种所做的努力和奉献。“未来,我们不仅要办好延安棉絮画创作基地,筹备在陕北榆林的创作基地,加强技术研发,创作更好更多的作品。积极参加国内外举办的有关非遗方面的活动,提高棉絮画的知名度和认知度。”老先生说,不仅在物质文化上传承好,还要在心里传承好。要让中华传统文化传承如星河璀璨,流淌在人类历史的长河之中。

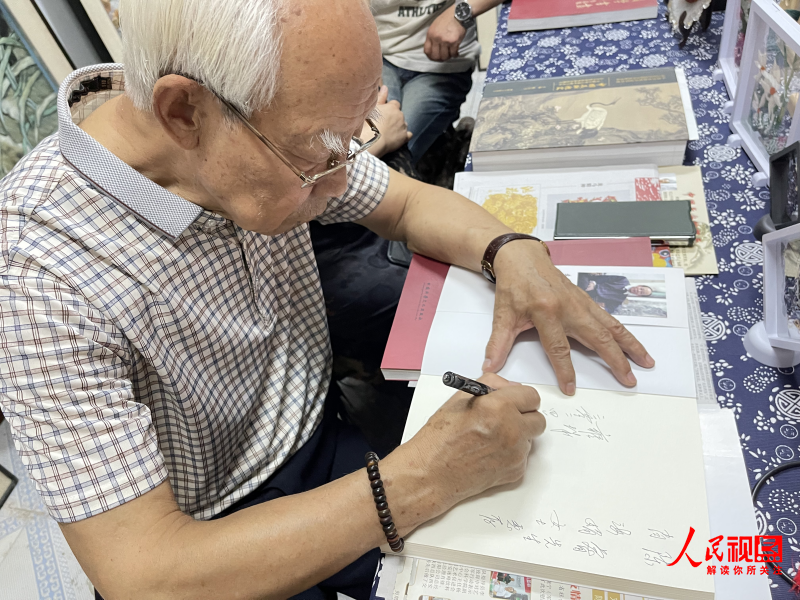

现场,李福堂老先生还给参观者赠送了《无悔人生》、《历史的影记》、《李福堂中国画》(刘文西题)等书籍及字画。

通过首次的参观与了解到,棉絮画是西安非物质文化遗产项目,从明朝初年至今已有百余年的传承历史。中华优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”,非物质文化遗产是中华民族世代相传的集体智慧和生活经验的结晶,是中华文明绵延赓续的重要载体和表现形式。媒体人将做好中华优秀传统文化的传承者和弘扬者,让更多的人了解棉絮画、喜欢棉絮画。